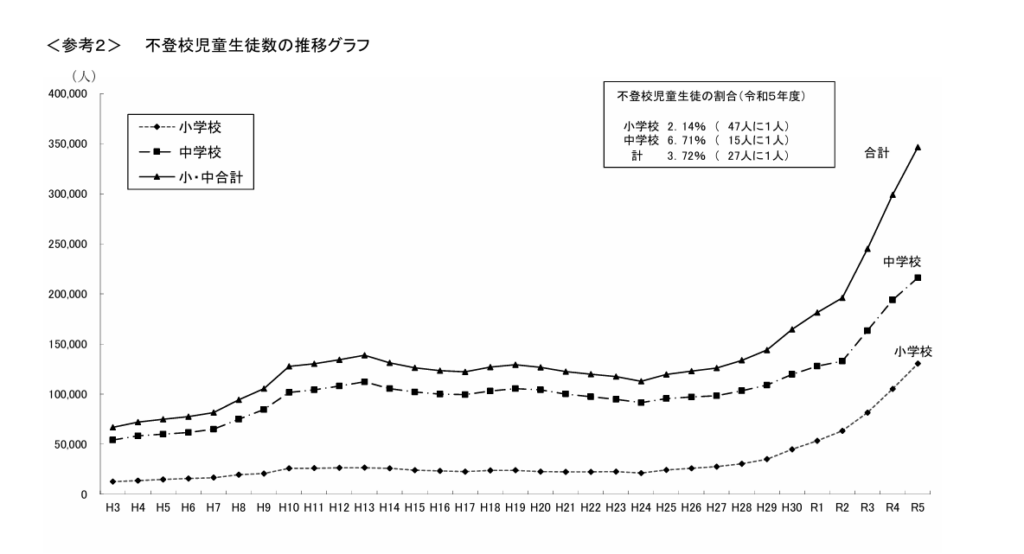

令和5年度において、全国の不登校児童生徒数が小中学校で約34万人(前年比約15.9%増)という過去最高の記録を更新しました。

令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果 本体資料

特に小学校低学年での不登校の増加が顕著であるとデータに表れていました。

なぜこのように毎年不登校が増加するのでしょうか。

また、今回のブログでは不登校児童生徒に対して家庭でどのような支援が必要なのかを考えていきたいと思います。

前年度との比較:不登校増加の背景とデータ分析

出典:文部科学省(令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果 本体資料)

令和4年度のデータから見比べると、特に小学生と中学生での違いが際立っており、以下のように前年データとの比較で明確な傾向が見られます。

小学生の不登校傾向

令和5年度では小学生の不登校児童数が引き続き増加しており、特に低学年での不登校が目立ちます。過去数年間で不登校の発生が高学年に集中していたのに対し、近年は低学年でも増加しています。

前年の令和4年度から小学生の不登校はさらに増加し、特に1~3年生の低学年で顕著な伸びを示しました。これは、小学校入学の環境変化や学習に対する不安が影響していると見られています。

低学年での増加には、生活リズムや家族環境が影響している可能性が指摘されています。学習や人間関係のストレスを感じる子供が多くなっていることや、家庭のサポートが不十分だと学校への抵抗感が増しやすく、低年齢から不登校になる傾向が続いています。

また、幼稚園や保育園からの環境の変化に適応できていないケースも多いと言えます。どのように子どもを新しい環境に適応させていくかという部分は家庭内でも課題となっていくことでしょう。

中学生の不登校傾向

中学生では不登校率がさらに高く、令和5年度のデータでも中学生の不登校者が多いことが示されています。特に中学2年生から3年生にかけて大きく増加しており、学業や進路のプレッシャーが一因となっている可能性があります。

前年度から引き続き高い増加率が見られ、これはいじめや友人関係での問題、学業ストレスの影響が大きいとされています。また、受験に関するプレッシャーや思春期特有の心の不安も中学生にとって登校意欲を低下させる要因になっています。

中学生の場合、学校でのサポート不足や友人関係の複雑さが要因とされており、家庭での心のサポートや、がさらに求められています。特に友達などとのコミュニケーションにおいて難しさを感じる子どもは近年増えています。友達に言われたこと・されたことに対してどう捉えるのか、そしてそれに対してどのように対応していくのかという術を一緒に考えてあげるという流れは家庭内でもあってよいかと思われます。

小中学生共通の特徴

いずれの学年でも、不登校の背景には学業や友人関係の問題、家庭環境の影響がある点が共通しています。また、デジタル化の進展でSNSやインターネットを通じて他者と繋がれるため、学校に行かなくても居場所が見つかることも不登校の増加要因の一つとされています。

デジタル化によって便利になった反面、子ども達の社会は我々大人に比べると複雑に、そして難しくなっていると言えるでしょう。それらに適応していくには、やはり自身の気持ちを受け止めてくれる家庭環境が大事であると考えます。親としての意見を伝えることも大事ですが、それよりも意識したいのはやはり子どもが今何をどう感じているのかという部分を受け止めてあげることではないでしょうか。

話をしっかり聴いて受け止めてくれるだけで子どもも安心することができます。そういった安心できる場所を家庭内で維持していけるといいですね。

国の支援策:COCOLOプランと具体的支援

国は不登校問題に対処するために、「COCOLOプラン」を中心とした様々な支援策を実施しています。以下は、主要な施策の概要です。(【セット】誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策について)

多様な学びの場(不登校特例校やICT学習)

不登校特例校(学びの多様化学校)の設置が進められ、通常の学校と異なる学び方や環境が提供されています。これにより、従来の通学形式に馴染みにくい子どもたちも、学びの機会を持つことができます。また、地域の学校や支援機関と連携しながら、子どもが自分のペースで学べる環境を整えることを目指しています。

さらに、家庭でも活用できるようにICTを用いたオンライン学習が推進されています。これにより、家庭から学習に参加し、登校せずとも学びを継続できるようになっています。この制度によって指導要録上出席扱いとする例も増えており、特に家庭での支援と組み合わせることで、不登校の子どもたちの学びが中断しにくくなる効果が期待されています。

相談支援体制の拡充と地域連携

全国各地の相談支援機関や「こども家庭支援センター」などを通じ、家族や子供が相談しやすい環境を整えています。地域の相談機関にはスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置が強化され、早期の支援が提供されるようになっています。また、文科省では自治体と連携し、地域でのサポートを強化し、必要な支援を迅速に提供できる体制を目指しています。

保護者向けには、自治体や教育委員会が「親の会」や情報共有の機会を設けることで、他の不登校家庭と交流しながら情報を共有し合う支援も行われています。親の会では、同じ悩みを持つ家庭と気持ちを共有できるため、精神的な支えにもなります。

専門人材の配置と学校での支援

学校内には、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、スクールロイヤーなどの専門職が配置されており、子どもたちが学校内で問題を抱えた際に、すぐに相談できるような体制が整えられています。特に、いじめの早期発見・対応や心のケアが進められ、不登校の防止と支援の強化が図られています。

また、不登校のリスクがある児童生徒を支えるために、教師の研修や支援体制の整備が進められています。これにより、教員が不登校児のニーズに応じた対応ができるようサポートされ、学校全体での支援が強化されています。

家庭の役割:子供が安心できる家庭教育

家庭でのサポートは、子どもが日々安心して過ごせる基盤となり、不登校支援において重要な役割を果たします。学校に行けない状態だからこそできることを家庭では進めていきたいですね。

安心感を育む環境づくり

親が子どもの話に耳を傾け、安心して気持ちを話せる場を提供することが、不登校の子どもにとって大きな支えになります。家庭での安心感があれば、外部での困難も話しやすくなり、問題の早期発見につながります。「何かあったら話していい」といった雰囲気を持つ家庭づくりを心掛けると良いでしょう。親発信で話を聞きだすと子ども側に「何か話さなきゃ」などとプレッシャーがかかることもあります。特に真面目なタイプのお子さんにはその傾向が顕著にみられますので、親発信ではなく子ども発信を待つようにしたいですね。

子どもによって話したいタイミングは異なります。親御さんもお仕事や家事などでお忙しいと思いますが、基本的には「子どもが話して来たら聴いてあげる」ぐらいのスタンスがよいと思われます。

自己肯定感を高めるサポート

子どもが自己肯定感を持つためには、家族が小さな成功体験を褒め、努力を認めることが効果的です。多くの親御さんは子どもができた時に過剰に褒めてしまいがちです。しかしその対応をしてしまうと、子どもは過剰に褒められることが当たり前と思うようになったり、一定の年齢が過ぎると良かれと思って褒めたことが嘘くさく感じてしまったりという流れになることがあります。

今できていることをしっかり認めてあげること、そして失敗からどう成功体験につなげるのかという部分を意識して対応してあげることが望ましいでしょう。失敗したからダメとするのではなく、失敗からどのように乗り越えていけるのかというプロセスを経験することにより、子どもはそれに慣れていくと親がいない状態でも自分の力で何とかできるようになっていくと思われます。

時には親の励ましが子どもの自信につながることもありますので、根気強く子どもの成長に合わせて対応してあげるとよいでしょう。

親がお膳立てして経験した成功体験よりも、子どもが自分なりに考えて経験した成功体験の方が圧倒的に自信につながります。そこは親御さんの念頭に置いて、なるべく子ども自身が「自分でできた」と捉えられるようなサポートをしていけるといいですね。

家庭学習と生活リズムの安定化

子どもが不登校になると学習の遅れは親御さんの中でも気になりやすい点と言えます。これは子どもも気にしている場合もありますので、子どもも気にしているようであれば学びを続けられるように家庭で家庭学習のサポートをしてあげるのも一つでしょう。オンライン学習を取り入れることも選択肢の一つとなると思います。

ただ、これら家庭学習も学校や社会に戻るためを目的としていることは子どもとしっかり認識しておきたいところです。「家庭で勉強しているから学校に行かなくてもいいや」という捉え方になってしまう子どもも居ますので、目的をしっかり見失わないようにしておきたいですね。

また、不登校になると生活リズムが崩れやすい傾向もみられます。この理由としては学校に行くなどの目的がなくなったからとも言えます。学校や社会に戻っていくためには何が必要なのか、先ほどと同じ流れにはなりますがそこを意識しながら子どもと一緒に家庭内で整えていくということが大事になっていくでしょう。

とはいえ、家庭学習も生活リズムを整えることも親子間でトラブルになりやすい問題です。親側が「こうでなければいけない」という固定概念を持って対応し過ぎてしまうと、子どもからの反発も強くなっていく傾向が見られます。なぜそうした方がいいのか?という部分を子どもに伝えながら家庭内の対応は考えていきたいものですね。

親も学び支援者として成長する

親が不登校や発達支援に関する知識を身に付け、家庭での支援方法を学ぶ姿勢も重要です。私たち民間機関に辿り着く親御さんは、基本的にお子さんのことに対して熱心に調べて対応されています。ただ、支援者として長年多くのご家庭を見ていて気になる点としては、「何が子どもに一番合うのか」を考えることではないかと思います。

今やネットや書籍で多くの情報が手に入り、不登校や母子登校に対しても様々な対応が謳われています。ただ、その多くがある一定のケースでは効果があるけれども、どのケースでも当てはまるものではないという事実があることに、殆どの方が気づいておられません。情報過多だからこそ、我が子にはどのような対応が適切なのかを模索されていると思いますので、お子さんに合ったサポートを念頭に対応したいものです。

私たち「みちびき」の支援は、個々のケースに合わせて対応をアドバイスしていますし、お子さんの成長や兄弟姉妹等それぞれの性格傾向に応じて細かくサポートしています。人間相手ですから、型にはめたような対応が適切な訳はないのです。そこは親御さん達も忘れないようにしていただければと思います。

まとめ:不登校問題と家庭のサポートの重要性

国や自治体が進めている支援策だけでは不十分であり、家庭も子どもを共に支え合う姿勢が重要になります。家庭は子どもが毎日過ごす場であり、子どもが一番安心できる場所でもあります。そこに加えて、地域の相談機関や親の会が、家族の負担を軽減し、家族以外の頼れる場を提供することで、全体的な支援の充実が図れると言えるでしょう。

ただ、実際のところ不登校や母子登校に悩むご家庭に対して安心できる頼れる場所の提供は地域によって格差があります。ここは支援者としても心苦しく悩ましいところです。だからこそ、親御さん達はご自身の心の安定とお子さんの自立を意識して、本当に支えになる場所を探す必要があるでしょう。

家庭は子どもにとっての「基盤」となり、安心できる場として機能することが不可欠です。とはいえ、親だって人間ですから間違うことも疲れてしまうこともあります。焦るお気持ちもあることでしょう。それらの気持ちをしっかり受け止めて共に子どもの為に、家庭の為に何をすべきか一緒に考えてくれる(寄り添ってくれる)方を見つけることが大事になってくるでしょう。

親が子どもの成長を焦らずに見守り、日常の対話や共感を通じて支えることで、子どもは「家庭に居場所がある」と感じられます。この安心感が、子どもが少しずつ社会に目を向けていくための土台となります。そういった土台を作れるようにしていきたいものです。

不登校支援には時間がかかる場合も多いため、家族にとっても負担や悩みがつきものです。しかし、「焦らず、少しずつ支える」ことで子どもの安心が生まれ、未来への希望につながります。親自身も時に地域の支援を利用したり、他の保護者とつながったり、専門家の支援を受けたりしながら、無理なく子どもを支えることが大切です。家庭が子どもの最も身近な支援者として、家庭教育を通して支え続けることが、子どもの未来を開く大きな力になると私たちは考えます。

コメント